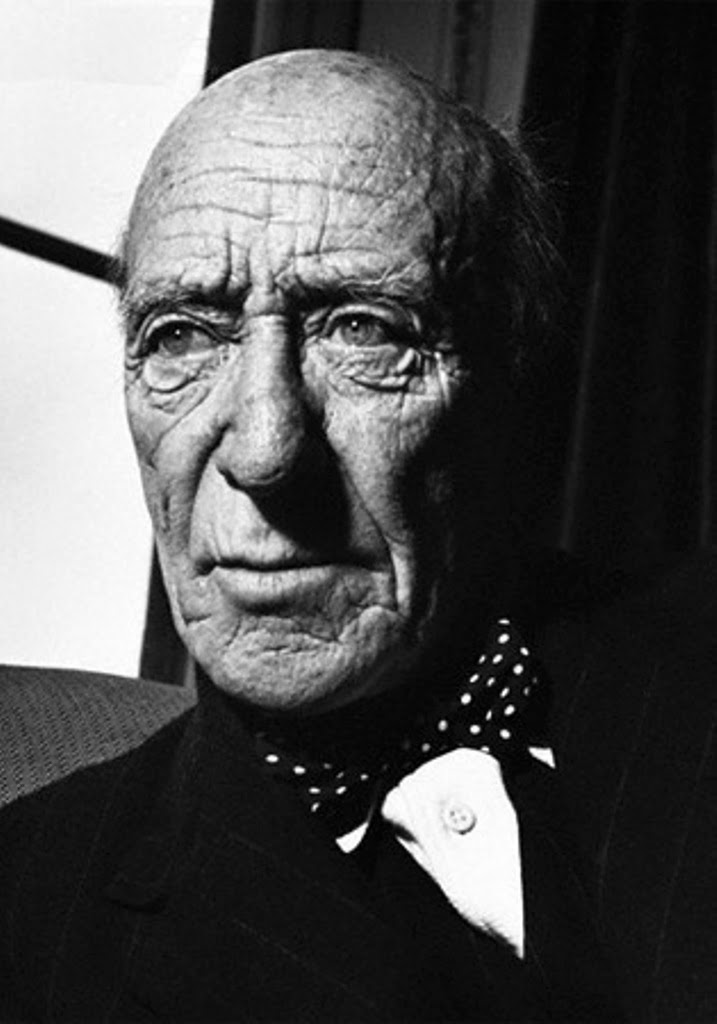

Algernon Blackwood wurde als adliger Viktorianer geboren und starb als Fernsehstar

Bekannt ist er für seine atmoshärischen Edwardianischen Geistergeschichten. Sein John Silence stellt eine Verbinung her zwischen Le Fanus Van Hesselius und Hope Hodgesons Thomas Carnacki, was die Literaturgeschichte der ‘Psychodetektive’ betrifft, allesamt Ärzte oder Wissenschaftler. Allerdings wird diese Aussage seinem verblüffenden Werk nicht gerecht. Im Laufe seines langen Lebens erwarb er nur soviel Besitz, wie in einem Koffer Platz findet und viele seiner gesammelten Notizen wurden bei einem Blitzschlag in das Haus seines Neffen zerstört, einer Katastrophe, bei der Blackwood selbst gerade noch mit dem Leben davonkam.

Sein Erwachsenwerden feierte er mit der Flucht aus dem repressiven christlichen Milieu seines Vaters mithilfe der Erforschung der Geheimnisse des Buddhismus und Blavatskys Theosophie; von der harten Disziplin und den klaustrophobischen Zuständen bei den Herrnhuter Brüdern am Rande des Schwarzwaldes, hin zu der feierlichen Unermesslichkeit der Wildnis selbst. Schließlich führte ihn sein Fluchtweg über die erhabenen Höhen der Alpen bis in die schneebedeckten Weiten des amerikanischen Nordens. Diese Spannungen zwischen Häuslichkeit und Wildnis, zwischen Gott und Natur, die so früh schon in ihm angelegt wurden, haben in ihm sein Leben lang nachgeklungen und seine Arbeit beherrscht. In beidem blieb er unbeständig. Seine Jugend war eine Wanderschaft zwischen Fehlstart und Frustration, und er setzte sich der Wildnis aus, wann immer er dazu Gelegenheit bekam.

Er überquerte den Atlantik, um leichtgläubig merkwürdigen Geschäftsideen zu folgen; Milchbauer und Hotelier; ein kurzer Ausflug als Journalist in New York; Veröffentlichung von Gelegenheitsstücken in Magazinen. War er verzweifelt, stellte er sich als Modell für Künstler zur Verfügung und wurde einmal auch von Robert W. Chambers gemalt, dessen nebulöses und unheilvolles Theaterstück “Der König in Gelb” die Blaupause für Lovecrafts Necronomicon wurde.

Eines Winters experimentierte Blackwood mit Opium, aber als der Frühling kam, stellte sich die Natur als stärkere Droge heraus und er verließ die Stadt wieder einmal, um im Norden des Staates New York zu jagen, zu fischen und mit dem Kanu zu treiben. In seinen späten Dreißigern hatte er sich die gebräunte Haut und den durchdringenden Blick der Trapper erworben. Die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer sicherte er sich mit Jagdanekdoten oder einer authentischen Geistergeschichte – oder einer Mischung aus beidem, worauf sein Ruf als Meister des Erzählens schließlich gründet.

Durch das Angebot eines Trockenmilchunternehmens angelockt, kehrte er wieder nach England zurück, aber ein Freund entdeckte zufällig eine Schublade voller Handschriften aus Blackwoods Feder. Diese Entdeckung führte zur Veröffentlichung. Seine dritte Anthologie “John Silence -Physician Extraordinaire” brachte durch eine innovative Werbekampagne den unmittelbaren kommerziellen Erfolg. Fast durch Zufall fand sich Blackwood vor seinem 40. Geburtstag als professionellen Schriftsteller wieder.

Die Untergliederung des Werkes von Algernon Blackwood

S. T. Joshi plädiert für eine dreiteilige Untergliederung des Blackwood-Werkes: Geschichten der Ehrfurcht, Geschichten des Grauens und Geschichten der Kindheit. Ignoriert man die letzte Kategorie, fällt es schwer, Blackwoods Werk in die beiden verbleibenden zu stecken, denn wie Joshi sicher weiß, hinterlässt das Gemisch aus Ehrfurcht und Schrecken bei Blackwood zu eine zutiefst beunruhigende Wirkung. Das wird nirgendwo deutlicher als in “The Willows”, 1907 (dt. Die Weiden), möglicherweise seine am häufigsten in Anthologien vertretene Geschichte, dicht gefolgt von “The Wendigo”, 1910. Hier hat Blackwood den Höhepunkt seiner künstlerischen Fähigkeiten erreicht. Die Erzählung beginnt wie eine vornehme Reisechronik und handelt von einer zweimonatigen Kanufahrt zweier Männer auf der Donau. Blackwood entfernt gekonnt nach und nach das Alltägliche aus der verschlungenen Landschaft, bis die Erzählung ihren Höhepunkt erreicht. Damit ist sie eine nahezu perfekte Darstellung der von Lovecraft idealisierten Form der “True Weird Tale”.

Allerdings mochte Blackwood nicht, was China Miéville als “Teratology” des Phantastischen schlechthin beschreibt, bestehend aus James Fitz O’Briens “What was it”, Guy de Maupassants “Le Horla” und Ambrose Bierces “The Damned Thing”. In dieser Tradition stünde auch “The Willows”.

Wie bei Borges in seiner Lovecraft-Hommage “There are more things” (eine Erzählung aus “Das Sandbuch”, in den Gesammelten Werken in zwölf Bänden von Hanser in Band 6 zu finden, in der Taschenbuchausgabe von Fischer in “Spiegel und Maske”), zeigt die Geschichte ihre Anatomie nur indirekt, als wäre sie der Schatten eines Tiers. Selbst wenn sie vom Erzähler selbst erlebt wird, bleibt die Deutung beim Leser, der sich die Information aus den vagen Formen und Präsenzen herausfiltern muss. Er findet sie in der unerklärlichen Regung der Blätter, mit der die ganze Geschichte korrespondiert, in dem unerklärlichen Riss im Kanu, das zur Flucht nicht mehr zur Verfügung steht, in den tiefen Höhlen im Sand, beckenförmig, verschieden groß, verschieden tief, sich stets verändernd. Auftretende Monstrositäten sind überflüssig, wenn die Landschaft selbst zu einer derartigen Transmutation fähig ist. Die Weiden bewegen sich von selbst, obwohl kein Wind weht, ihre Wurzeln zittern nach oben. Wenn an sich bekannte Objekte schrecklich abstrakt verhalten, regt das die Phantasie mehr an als es Dinge von ungewöhnlichem Aussehen tun. Diese unheimliche Immanenz ist in seiner historischen Einordnung schwierig zu deuten. Blackwoods Wildnis ist ahistorisch, die seltsamen Erscheinungen haben seit Äonen vor der Menschheit außerhalb des Raumes gewartet. The Willows ist eine ungewöhnliche Geistergeschichte, die kein Interesse an der Frage hat, wie wir Vergangenheit begreifen, kein Interesse an Geschichte, wie wir sie verstehen wollen.