Die wahre Geschichte ist noch irrsinniger, böser und länger als die erfundene. Die erfundene und gleichsam irrsinnige und böse Geschichte wird in Filmen erzählt: Wrong Turn handelt von Verrückten im finsteren Dickicht. Im Tunnel der lebenden Leichen verfallen Verschüttete dem Wahnsinn. Eine geisteskranke Sippe tobt sich in The Hills Have Eyes aus. Gemeinsamkeit: Allesamt sehen zum Totfürchten aus, schlachten vorbeikommende Leute ab und fressen sie auf.

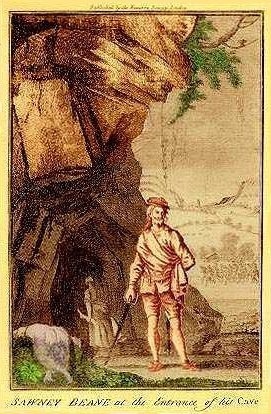

So weit, so gut zu den Filmen. Vorerst wird das Augenmerk auf die wahre Geschichte gerichtet, die dahinter steckt. Die ist derart abgrundtief schaurig, dass man es trotz zutiefst dunkler Neigung schon wohltuender fände, wenn Alexander „Sawney“ Bean und seine verfressene Brut vielleicht doch nur eine Legende mit dem klassischen Wahrheitskern für den kleinen Nervenkitzel wären.

Mehr als nur ansatzweise wird das alles schon richtig sein, man hört und sieht ja viel. Zumal „Sawney“ im englischen Volksbuch, Klatschpresse des 18. Jahrhunderts, als einer der echten Kriminellen auftaucht, der zur Zeit der Hungersnot in Schottland gelebt haben soll. Fälle von Kannibalismus sind da belegt.

Es mag natürlich mit Skepsis vernommen werden, dass eine ganze Familie 1000 Menschen auf diese Weise geschafft hat, wenn auch in immerhin fünfundzwanzig Jahren. Ins unnötige Straucheln bringt es uns nicht.

Wie es denn geschrieben steht, trieb der Bean-Clan im 15. Jahrhundert in abgeschiedener Ecke irgendwo in der Nähe von Galloway County ( South Ayrshire) sein Unwesen. „Sawney“, seine Frau, die „Schwarze Agnes Douglas“, nebst insgesamt 46 Kindern und Enkeln hausten in einer Höhle, betrieben Inzest in grotesker Vollendung und überfielen, beraubten und ermordeten Durchreisende. Die Getöteten schleppten sie in ihre unterirdische Behausung, beinten sie aus, bereiteten ihre Mahlzeiten zu, legten Reste in Salz und Essig ein oder räucherten Leichen als Vorräte.

Man munkelte von Höllenwerk

Die wie vom Erdboden Verschluckten wurden natürlich vermisst. Man munkelte von Höllenwerk und Werwölfen, Angst breitete sich aus. Der schottische König schickte Soldaten aus, ließ Leute verhaften und zur Volksberuhigung hängen, musste aber einsehen, dass das Unsinn war, weil weiterhin Reisende verschwanden. Die Hingerichteten konnten es also nicht sein.

Schließlich gelang es denn doch, die Beans mit mehr als 400 Mann in Begleitung von Bluthunden zu stellen. 47 völlig verwilderte Menschen in allen Altersstufen wurden in ihrer Höhle festgenommen, und den Fahndern standen die Haare zu Berge. Der bestialische Gestank war unerträglich, und dem entsetzten Auge bot sich ein scheußliches Bild. Von der Decke hingen Körperteile zum Ausbluten und Räuchern, überall lagen eindeutige Essensreste, Fleisch, Knochen, Innereien, und dazwischen wahllos aufbewahrt die vielen Habseligkeiten der Opfer.

Zuviel Horror für verwirrte Köpfe: Der König sprach „Sawney“ nebst gesamter Familie jeglichen Funken Menschlichkeit ab und erklärte sie zu wilden Tieren. Die Kinder wurden ohne Prozess hingerichtet, die Frauen zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Man verbrannte sie in Dreiergruppen. Den Männern wurden Hände und Füße abgehackt, um sie langsam verbluten zu lassen.

Im „Newgate Calendar“ wird von den Geschehnissen berichtet, einer Art Protokoll über die in der damaligen Zeit im berüchtigten Londoner Newgate-Gefängnis Eingekerkerten, deren Vergehen, Prozesse und Exekutionen. Das klingt nach recht vernünftiger Quelle. Der Schotte, – und nicht nur der -, glaubt das auch. Der Historiker, – aber eben nicht jeder -, sieht das etwas anders. Ihm fehlen vor allem stichhaltige Informationen von Zeitzeugen, und dass die Beans so lange untergetaucht waren und die spektakuläre Jagd auf die mordenden Kannibalen im Galloway County, nachdem dort über so viele Jahre hinweg Menschen spurlos verschwanden, nirgendwo so recht geschildert wird, wertet er zumindest als merkwürdig.

Sei also festgehalten: Man könnte sich durchaus auf ein paar Opfer weniger einigen. Das Ganze abschwächen. Oder eben strikt leugnen und behaupten, das sei gute schottische Folklore.

Allemal denn auch, Edingburgh hat seine Touristenattraktion. Die Welt eine Schauer-Mär mehr. Und der Film kann auf Material zurückgreifen, das immer für ordentliche Mahlzeiten und gehöriges Muffensausen sorgt.

Ständig kichernd und extrem brutal

Die Wurzeln der legendären Sawney-Familie verpflanzt Regisseur Rob Schmidt in Wrong Turn aus dem Jahr 2003 nach West Virginia. Dort hausen, jagen, morden und fressen die Brüder „Three-Finger“, „Saw-Tooth“ und „One-Eye“, missgebildet, schwachsinnig, permanent stumpf kichernd und extrem brutal. Ihre Opfer sind Autofahrer, – im Film (natürlich!) schmucke junge Leute -, die einen Umweg durch den dicht bewachsenen Wald nehmen, der auf einer alten Landkarte an einer verrotteten Tankstelle mit schmierigem Besitzer aushängt.

Die Inzest-Brüder, – tatsächlich die Söhne des Tankwarts, wie sich in Wrong Turn II (den gab’s als Nonstop-Gemetzel nur auf DVD) herausstellt, deponieren Fallen wie Stacheldraht quer über den Fahrweg gespannt, überfallen die Ahnungslosen, bringen sie um und schleppen sie in ihre Hütte, um sie dort in Portionen zu zerteilen.

Die ganze Sache ist hübsch eklig und wird von der Zeitschrift Cinema augenzwinkernd „Blaupause für gutes Low-Budget-Splatterkino“ genannt. Das trifft’s, und immerhin recht wohlwollend äußert man sich auch im „Lexikon des Internationalen Films“:

„Handwerklich routiniert entfalteter, aber arg blutiger Horrorfilm, der aufgrund seiner konzentrierten Inszenierung zumindest Freunden des Genres spannende Unterhaltung bietet.“

Gary Sherman erzählt in Tunnel der lebenden Leichen ( „Death Line“ ), erschienen 1972, die empfindlich verstörte Geschichte von vier Frauen und acht Männern, die Ende des 19. Jahrhunderts bei Bauarbeiten im in einem baufälligen Tunnel unter dem British-Museum in London verschüttet werden, dort unten weiterleben, in der U-Bahn-Station Menschen überfallen, töten, verschleppen, verzehren und wild durcheinander Kinder zeugen, – und die Kinder untereinander auch fleißig durcheinander -, bis alle ausnahmslos komplett falsch ticken.

Sehenswert oder eben eher nicht, da liest man im „Lexikon des Horrorfilms“ schon richtig nach:

„Ein deprimierender Film, der aus einer durchaus interessanten Idee (…) einen abstoßenden Grusel-Mischmasch aus an Leichen nagenden Rattenscharen, einem sabbernden Irren und buchstäblich überall von den Wänden tropfendem Schleim macht, ohne im geringsten zu erklären, wieso die Eingeschlossenen sich überhaupt unter der Erde aufhalten.“

In tatsächlich nur trügerisch einsamer Wüstenöde spielt The Hills Have Eyes (Hügel der blutigen Augen) von Regie-Legende Wes Craven aus dem Jahr 1977, 2006 neu verfilmt von Alexandre Aja. Familie Carter, – sieben Personen, zwei Hunde -, ist auf dem Weg nach Kalifornien in die Sommerferien. Daraus wird freilich nichts. An einer Tankstelle trifft man den zutiefst merkwürdigen Fred und hört von ihm eine abstruse Horror-Story. Freds Sohn, vor etlichen Jahren degeneriert zur Welt gekommen, lebt irgendwo dort draußen, hat Frau, Kinder, Enkel, ebenfalls aufs Schwerste geschädigt, und begibt sich als „Papa Jupiter“ mit seinem hungrigen, mordlüsternen Clan fortwährend auf Nahrungssuche.

Selbstredend rechnen die schockierten Carters mit dem Schlimmsten, selbstverständlich passiert das auch.

In memoriam „Swaney“ darf der Film als fürwahr lohnenswerter, krasser Schauder-Hingucker gelten. Eine zweite Erinnerung an den schottischen Groß-Kannibalen und seinen grausigen Clan (The Hills have Eyes, II, 1985) vom Meister persönlich ist da wirklich nicht nötig gewesen.

„Angeblich des Geldes wegen ließ sich der damals 46-jährige Craven dazu hinreißen, eine Fortsetzung seines Klassikers Hügel der blutigen Augen zu drehen – und lieferte damit nicht nur den schlechtesten Film seiner Karriere, sondern auch einen der uninteressantesten Horrorfilme überhaupt ab. Die Fortsetzung, die in Deutschland unter dem Titel ‚Im Todestal der Wölfe‘ vermarktet wurde, stellt in jeder Hinsicht ein filmisches Armutszeugnis da.“

(Kritik auf Filmstarts.de)

Bleibt vermutlich alles Geschmackssache. Sowieso.

Entdecke mehr von Phantastikon

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Gib den ersten Kommentar ab