Geschrieben von Frank Duwald

1.

QUAL DES SCHREIBENS

–

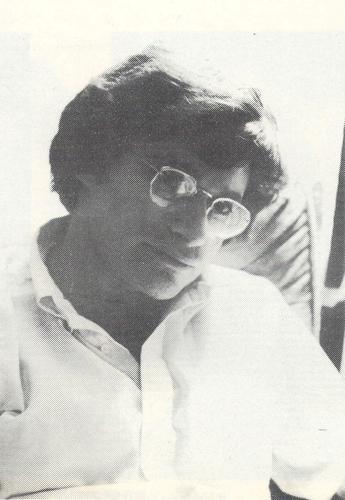

Die gesammelten Widersprüche des T. E . D. Klein

Wenn es in der zeitgenössischen Literatur einen Autor gibt, der sich dem Schreiben durch puren Masochismus verbunden fühlt und sich in seiner Qual trotzdem wegweisende Werke abringt, dann ist das wohl T. E. D. Klein, der Autor eines bemerkenswert schmalen aber wahrlich nicht unbedeutenden Œuvres.

„Ich bin einer dieser Leute, die alles tun würden, um dem Schreiben auszuweichen. Alles!”1, sagt er. „Ich finde das Schreiben von Fiktion irrsinnig hart. Ich denke, ich bin ein extrem guter Lektor für anderer Leute Werke, […] aber es ist eine entsetzlich harte Arbeit für mich, irgendetwas Eigenes zu produzieren.“2

In einem Zeitraum (wir sprechen von mehr als 25 Jahren), in dem Stephen King ein ganzes Hochregallager mit seinen Büchern füllen kann, hat T. E. D. Klein einen Roman (The Ceremonies), fünf längere Erzählungen bzw. Novellen („The Events at Poroth Farm“, „Petey“, „Black Man With a Horn“, „Children of the Kingdom“ und „Nadelman’s God“) und etwas Kleinzeug (ein paar Kurzgeschichten, Essays und Rezensionen) zustande gebracht. Warum das so ist, erklärt er Carl T. Ford, dem Herausgeber des britischen Fanzines Dagon wie folgt: