Es war eine Insel namens Roanoke, die zum Flüsterort wurde. Zu einer von jenen geheimnisvollen Stätten, die wir lieben, ohne jemals dort gewesen zu sein. Roanoke könnte auch in Atlantis oder auf der Venus liegen, wir kämen damit klar, dass die Reise lang, vielleicht unmöglich sein könnte. Vorstellbar ist sie, das genügt. Was einen dort erwarten würde, wäre bizarre Bilder wert. Vielleicht höllische. Vielleicht würden die Farben auch ernüchtern. Allemal, der Kopf will Mystik. Er bekommt sie. Der Flüsterort hat mit dem unheimlichen Verschwinden von Menschen zu tun.

Roanoke ist die legendäre „Lost Colony“, 1585 von den Engländern im Namen der Krone gegründet, kurz darauf aufgrund von blutigen Fehden mit den aufgebrachten Indianern, – die sahen die Fremden auf ihrem Land nichts Gutes verheißen – , wieder aufgelöst und 1587 erneut besiedelt in primär nicht mehr militärischer, sondern ziviler, ergo eher friedlicher Absicht. So steht es denn geschrieben.

90 Männer, 17 Frauen und 11 Kinder waren es, die dort in der Siedlung Raleigh auf der Insel vor der Küste von North Carolina hoffnungsfroh dachten, ein neues Zuhause in der Neuen Welt zu finden. Gouverneur John White, ein Landvermesser, kehrte nach England zurück und trat drei Jahre später erneut die Schiffsreise nach Roanoke an, um nach dem Rechten und eben auch nach seiner Tochter Eleonora und seiner Enkeltochter Virginia zu sehen, die nunmehr dort lebten. Die kleine Virginia war tatsächlich das erste auf amerikanischem Boden geborene englische Baby. Aber niemand weiß, was aus ihm geworden ist. Wie auch niemand eine einigermaßen konkrete Ahnung davon hat, was überhaupt passiert ist mit den Menschen auf Roanoke.

Alle wie vom Erdboden verschluckt

Als White eintraf, waren alle verschwunden. Spurlos. Er irrte umher und fand das Wort CRO eingeritzt in einen Baum, das möglicherweise ein Hinweis auf die nahegelegene Insel Croatoan, heute Hatteras, sein sollte. White behauptete später, er habe auf einer mannshohen Planke im Fort auch den ganzen Namen der Nachbarinsel, eingebrannt in das Holz, entdeckt. Wie eben andere behaupteten, sie wüssten von Knochenresten in der Erde. Gleichwohl, das Schicksal der 118 wie über Nacht vom Nichts Verschluckten blieb ungeklärt. Die Theorien, dass sie vielleicht Opfer einer Seuche oder der Indianer geworden sein könnten, wurden skeptisch betrachtet: Man hätte in jedem Fall etwas finden müssen, irgendein handfestes Indiz für eine noch so seltsame Sache, die geschehen konnte, ohne auch nur die geringste Spur zu hinterlassen.

Gleichwohl, White, denkbar verzweifelt und ratlos angesichts der seltsamen Erkenntnis, dass alles und jeder sich in Luft aufgelöst zu haben schien, startet einige Jahre später einen zweiten Versuch, Klärung zu finden. Ein Hurrikan brachte die Expedition zum vorzeitigen Scheitern, die Männer, die mitgefahren waren, meuterten, und man trat unverrichteter Dinge den Heimweg an. White starb 1593, ohne auch nur etwas Licht ins mysteriöse Dunkel bringen zu können.

Höchst seltsam, das Ganze. So sinnieren und spekulieren wir mal: Könnte ja sein, die Zeit hat sie verschluckt und in einer anderen Dimension ausgespuckt. Mag auch sein, die Erde hat sich aufgetan, sie in ihrem Schoß tief gebettet und weckt sie, wenn die Sonne schwarz wird und die Seelen mit den Schatten tanzen. Mag auch sein, dass ein Raumschiff aus dem Irgendwo im All kam und sie kurzerhand mitnahm. Wofür auch immer, da darf man sich Gutes und Böses in gesamter Bandbreite vorstellen.

Und wenn die Kononisten gegessen wurden? Da sinnierte man eben auch d’rüber nach, gedanklich gab und gibt’s viel durchzuspielen. Aber Kannibalismus kam bei nordamerikanischen Indianerstämmen nachweislich nicht vor. Andere Möglichkeit: Der Geist von Roanoke, im Urglauben der Stammesgeschichte als durchaus existent fest verankert, hat die Engländer in Felsen, Bäume und Tiere verwandelt. Vielleicht aus Wut über das Eindringen und Einmischen und überhaupt über die Unordnung in seinem System. Nachvollziehbar? Wir sind da eher skeptisch, da im Regefall vernünftig, auch wenn sowas Spannendes klammheimlich doch sehr gern geglaubt wird.

1709, also über hundert Jahre später, erzählt der Abenteurer John Lawson in seinem Reisebericht A New Voyage to Carolina von seiner Begegnung mit Indianern auf Hatteras Island vor der Ostküste North Carolinas, deren untypische blaue Augenfarbe ihn neugierig gemacht hätte. Lawson erfuhr von weißen Vorfahren, die „aus Büchern sprechen“, also lesen konnten. Damit war für ihn klar, dass die verschwundenen Menschen aus der berüchtigten Kolonie eben gar nicht verschwunden waren, sondern sich ansässigen Indianerstämmen angeschlossen und sich mit ihnen vermischt hatten. Ob ursprünglich zwangsweise, freiwillig oder aus der Not geboren, wie und warum auch immer.

Im Stamm der Croatoan könnten die damaligen Siedler komplett verwurzelt sein, so mutmaßte gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Jurist und Lehrer Hamilton McMillan nach eingehender Studie vorliegender Fakten, Behauptungen, Ahnungen. Und eben auch weiterhin gewichtiger Zweifel. Denn zumindest bis zu diesem Zeitpunkt nie gefunden wurde persönliches Hab und Gut der Siedler, es existierten offensichtlich auch nicht die bescheidensten Aufzeichnungen über die Geschehnisse und Schicksale nach 1587, die unausgesprochen und ungehört blieben im großen Buch des Lebens mit all seinen (Un-)möglichkeiten.

Immer noch höchst seltsam, das Ganze. Wir sinnieren und spekulieren weiter: Vielleicht hat John Lawson sich die blauen Augen nur ausgedacht, weil die sich gut in seiner „wahren Geschichte“ machten. Und Hamilton McMillan hat zwar bestimmt wirklich gründlich recherchiert, fühlte sich aber letztendlich vielleicht schlichtweg vom eigenen Ehrgeiz genötigt, endlich die Antwort zu finden. So recht bewiesen wurde auf jeden Fall nichts. Es blieb dubios. Völlig unklar. Die Phantasie beflügelnd.

In Stein gemeißelt: Wahrheit oder Lüge?

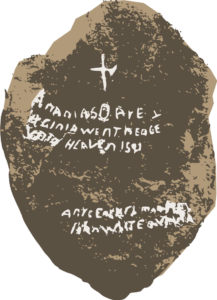

Unverhofft Sensationelles kam 1937 ans Tageslicht: Ein Reisender entdeckte in einem Sumpfgebiet in North Carolina den ersten von über 40 Steinen, die als Dare-Stones für Schlagzeilen sorgten. Sie galten als triumphaler Fund, lüfteten sie doch ganz offensichtlich das große Geheimnis von Roanoke Island auf höchst augenscheinliche Art. In sie eingemeißelt war die Geschichte der Tochter von John White, Eleanor Dare, Mutter von Virginia, die ihrem Vater auf diese höchst besondere Art von der Flucht der Siedler nach einem Indianerangriff weiter ins Innere des Landes hinein erzählt, wo man sich dann niederließ. Ein anderer „Autor“ berichtete auf einem der Steine von Eleanors Tod 1599.

Phänomenal, jubelte die Presse, jubelten die Leute. Sie jubelten allesamt aber nicht lange. Denn dem so ewig schon andauernden Rätselraten wurde damit kein Ende gesetzt, sondern nur eine lächerliche Pause gewährt: Die Dare-Stones waren nicht echt. Ein Fake, eine irgendwie böse, wenn auch gutgemachte und nicht unoriginelle Täuschung. Freilich hatte die dreiste Lüge zur Folge, dass Eleanor Dare, mit ihrem Baby auf dem Arm durch die Wildnis streifend, sich ins Gedächtnis brannte und Berühmtheit erlangte. Das Bild der fliehenden jungen Mutter gilt auch heute noch als Bestandteil der amerikanischen Folklore, wahr oder eben nicht, es gefällt wohl die Idee, dass es ja tatsächlich so gewesen sein könnte. Oder eben ganz anders.

Roanoke bleibt ein großes Geheimnis. Und über ihm schwebt das geflüsterte Wort „Croatoan“, das sich wie ein Fluch in verschwindenden Seelen eingenistet haben soll: So wird berichtet, dass die Flugpionierin und Frauenrechtlerin Amelia Earhart CROATOAN in ihr Tagebuch schrieb, bevor sie 1937 über dem Pazifischen Ozean ins Nirgendwo abtauchte. Dass der schwarzhumorige Autor Ambrose Bierce mit Passion für Mystisches das Wort 1914 in einen Bettpfosten in Mexiko ritzte, bevor er von der Bildfläche verschwand. Dass Edgar Allan Poe es 1849 im Delirium auf seinem Sterbebett mit vom Wahn durchtränkter Stimme krächzte.

Äußerst seltsam ist auch die Verbindung von „Croatoan“ mit dem legendären Fünfmastschoner Carrol A. Deering, der 1921 auf Cape Hatteras, sozusagen in der Nachbarschaft der einstigen Insel Croatoan Island, mit gesetzten Segeln auf Grund lief. Das Essen stand ünangerührt auf dem Tisch, von der 10köfigen Besatzung fehlte jede Spur, und einzig die kläglich miauende Schiffskatze befand sich noch an Bord. Spekuliert wurde viel: Piraterie, Tropenkrankheit, eine Mine aus dem 1. Weltkrieg, irgendwas in Richtung Bermuda-Dreieck vielleicht? Oder war das in einen Schiffsmast geritzte Wort „Croatoan“ (es könnte auch auf der letzten Seite im Logbuch gestanden haben) der wirklich entscheidende Hinweis dafür, dass hier etwas geschehen war, das den Rahmen des Erklärbaren sprengt? Und dass die Roanoke-Mär, die Roanoke-Wahrheit, der Roanoke-Traum, der Roanoke-Albtraum jederzeit Frage, Grund, mögliche Antwort und Konsequenz sein können?

Für Geschichtenerzähler ist das Thema eine Schatztruhe, die dürfen gut böse weit und weiter gehen. Da wird bei den Supernaturals (US-amerikanische Mysterie-Serie) aus dem geheimnisvollen Wort ein dämonischer Virus, der infizierte Menschen in zombie-ähnliche Kreaturen verwandelt. Und der von Luzifer und der Pest in persona während der Apokalypse genutzt wird, um größtes, vernichtendes Unheil über die Welt zu bringen.

So oder so kann es sein, warum nicht auch das? Autoren wandern in ihren Vorstellungen, warnen uns vor den Abgründen, die sich auftun, faszinieren uns aber so sehr mit dem Wundersamen, dass wir das Wagnis lieben, sie zu begleiten. Stephen King hat Roanoke in seinen genial düsteren Stunden besucht, es finden sich Bezüge in Langoliers, Es, Das Monstrum, Später. 1999 verfasste er das Drehbuch zur Horror-Miniserie „Der Sturm des Jahrhunderts“, in dem er auch auf die Legende von Roanoke zurückgreift.

Blutige Erde und nächtliches Seufzen

Und wir hören zu, stellen uns vor, es gäbe keine Dimensionen, keine Zweifel, keine Logik ohne den Weg. Wir geben der ganzen Geschichte ihre Chance. Auch diese. Grad diese.

Irgendjemand hat mir einst wahrlich Schauerliches über Roanoke erzählt, ohne sich an den Namen erinnern zu können. Er sprach von blutiger Erde und nächtlichem Seufzen, einer Geisterwelt ohne zeitliche Schranken, ohne Tabus, einer grotesk echten Welt, die uns nicht will. Die uns bestraft, wenn wir stören. So wurde es mir wahrhaftig erzählt. Mag aber sein, dass das gar nicht stimmt. Mag sein, er waren einfach nur großartige Wortflüsterer, die in meinen Ohren spukten. Irgendwann, bevor es sie gab. Natürlich. Sonst wäre es nicht gruselig, davon zu berichten.

Roanoke ist Titel der sechsten Staffel von American Horror Story, deren Macher Ryan Murphy und Brad Falchuk sind. Eine ziemlich finstere Story mit clever gewähltem, da schleierhaftem Background. Mit viel (berechtigtem!) Angstgeschrei der Akteure und der nötigen Portion an Jetzt-vielleicht-doch-mal-lieber-Weggucken-Wollen der Zuschauer. Anders geht’s nicht. Die Geschichte ist arg blutig verdreht und perfekt überzogen nach alter Manier als Überraschungsträger und Effekthascher. Der Rest ist beste böse Phantasie.

Es war einmal eine Metzgerin, die jeden abschlachtete, der ihr Land betrat. Mit menschlichem Dünger machte sie den Boden fruchtbar, der Blutmond gab ihr Unsterblichkeit. Wenn der Zorn in ihr erwachte, bleckte sie die dreckigen Zähne, rief ihre rauen Getreuen, die grausamen Toten, die Verdammten, die Verlorenen, entzündete das Feuer und wetzte das Messer.

Die sechste Staffel der amerikanischen Erfolgsserie – der Startschuss fiel 2011 mit House – beginnt als True-Crime-Show, Titel „My Roanoke Nightmare“, wird zur garstigen Schauer-Mär und endet als Reality-Gemetzel mit kuriosem Krawall. Die Story ist ungeniert durchdacht und durchgeknallt, das ikonische Intro fehlt (leider), der gehässig befleckte Tatort, ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert im finsteren Wald, ist sauber (!), und ansonsten gilt: Auch diese Staffel macht den Hungrigen auf ihre fies-fein fürchterliche Art satt und muss sein, sonst sind andere berufsmäßig böse Denker genötigt, es besser zu machen. Und das … tja..

Und wir sehen zu, trinken Wein, staubig trocken, er bleibt im Hals stecken, lässt schwer atmen und schmeckt plötzlich süß wie Blut. Das glauben wir.

Was steckt drin an wahrem Horror, kreiert in der Studierstube der Oberbösen? Shelby und Matt, ein junges Paar, treten vor die Kamera. Und reden. Und (lassen) zeigen. Vorerst. Dann wird und-aber-wie-und-was gezeigt. Mit dem Zauberwort CROATOAN, das nach Ärger klingt. Mit Wut, Blut, Wonne.

Murphy und Falchuk bieten: Haarsträubendes. Schockierendes. Ekliges. Einen traditionsbewussten, inzestuösen Kannibalenclan. Psychopathische Krankenschwestern. Einen verirrt-verwirrten Professor, der stückweise gefressen, einen Ghostbuster mit lächerlicher Trump-Frisur-Perücke, der ausgeweidet wird. Ferner: Die großartige Sarah Paulson, eine lüsterne Lady Gaga und den Prototyp des netten, hübschen Jungen von nebenan, Evan Peters. So herzlich wenig unschuldig. So wenig Gutmensch. So bravourös in Egoismus und Schlechtigkeit. Dann: Eine echte Kathy Bates. Personifiziert. Unsere Delphine LaLaurie. Ethel Darling. Iris. Jetzt die Irre mit Schlachterbeil, flackerndem Blick, Lust an Qual, wie gehabt, Ausgeburt des Fürchterlichen. Kolonie-Königin. Killerin. Ein Mordsweib aus Roanoke.

Wir wittern: Roanoke bleibt Spukland

Wer hin will…ich war unlängst dort. Ich reise weiter. Komme vermutlich wieder. Roanoke bleibt Spukland, wir wittern, dass … vielleicht waren es ja doch Aliens? Oder irgendwas, irgendwer. Und irgendwann, irgendwie… vielleicht.

Schön. Für de facto irdische Gründe könnten recht aktuelle Forschungsarbeiten sprechen: 2013 wurden gut 100 Kilometer westlich von Roanoke unterirdische Fundamente entdeckt, die sich stark von den typischen runden Indianerbauten unterscheiden. Bei Ausgrabungen, die anschließend von dem britischen Archäologen Mark Horton durchgeführt wurden, fand man Werkzeuge und Schmuck. Die Fundstücke könnten den Siedlern gehört haben, die ergo, so die Vermutung, mit bzw. bei den Ureinwohnern lebten, als Sklaven oder als Nachbarn in Frieden, das zumindest bliebe dann wohl ewig offen. Wenn es denn so war. Oder eben ganz anders. Stoff für Spinnereien gibt’s noch reichlich.

Mark Twain (1835 -1910) sagt: Wer eine neue Idee hat, ist ein Spinner, bis die Idee eingeschlagen hat.

Gilt.

Erschienen in: Zwielicht 19, Oktober 2023, Hrsg. Michael Schmidt und Achim Hildebrand

Entdecke mehr von Phantastikon

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.