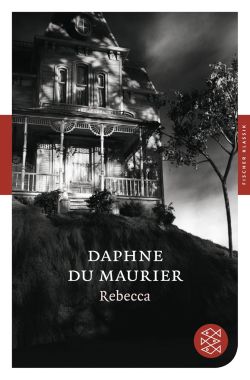

Rebecca ist zweifellos der beste Roman, den DuMaurier in ihrem Leben geschrieben hat. Er wurde 1938 unter großem Beifall veröffentlicht und ist bis heute sehr gefragt. Die Originalausgabe ist nicht ein einziges Mal vergriffen, außer natürlich bei uns. Gekonnt spinnt die Autorin eine Geschichte voller Geheimnisse und Spannung um das schöne Haus Manderley – ein Geheimnis, das auch nach der letzten Seite nicht ganz gelüftet wird.

Der immense Erfolg, den Rebecca im Laufe der Jahre hatte, ist auf die brillante Einfachheit der Erzählung zurückzuführen, mit der es der Autorin gelang, jeden Absatz spannungsgeladen zu halten. Du Maurier war nicht die intellektuellste aller Schriftstellerinnen. Sie schuf Gefühlslandschaften, in denen man nach Herzenslust wandeln und seinen unbändigen Sehnsüchten freien Lauf lassen konnte. Vielleicht war es gerade ihr gespanntes Verhältnis zu den Geschlechtern, das es ihr ermöglichte, Welten zu erschaffen, in denen Menschen wie Häuser geheimnisvoll und wandelbar sind und nie das sind, was sie auf den ersten Blick zu sein scheinen.

Die Geschichte selbst ist raffiniert um eine Welt voller Geheimnisse vor der Kulisse des schönen Manderley gesponnen. Mit jeder Zeile, die du Maurier schreibt, steigt die Spannung, bis der Leser die Wahrheit erfahren will. Gleichzeitig ist nicht klar, ob man dieser Wahrheit trauen kann.

Diese Ungewissheit rührt zum Teil von der Ich-Erzählung her, die du Maurier in diesem Roman gewählt hat. Sie schrieb ihn aus der Perspektive einer namenlosen jungen Erzählerin, die den schneidigen, aber unglücklichen Max de Winter kennenlernt, als sie in einem Grandhotel in Monte Carlo als Begleiterin einer Dame arbeitet. Das Mädchen ist ängstlich, aufmerksam, verträumt, schrecklich romantisch, eine ewige Phantastin, deren Ängste und Unsicherheiten außer Kontrolle geraten, als sie Herrin über das gespenstische Manderley wird. Es bleibt dem Leser überlassen, sich die Informationen über die Erzählerin selbst zu erschließen, was das Rätselhafte noch verstärkt.

Die Erzählerin ist roh wie ein Ei, fast ein Schulmädchen, mit ihren „schlaksigen“ Haaren und den abgekauten Fingernägeln, unfähig, mit Dienstboten zu sprechen oder einen Haushalt zu führen. Rebecca dagegen ist perfekt: geschliffen und exquisit wie das unbezahlbare Porzellan, das die ungeschickte Erzählerin zerbricht. Es war Rebecca, die Manderley erschuf und das schöne alte Haus zur Apotheose weiblicher Talente und Tugenden machte.

Jede Figur hat ihre eigene Version der Ereignisse, was es unmöglich macht, die Erzählung einer Person als vollständig „wahr“ zu akzeptieren. Maxim de Winter hat zwar seine Ex-Frau wegen ihrer Affäre mit einem anderen Mann umgebracht, aber da Rebecca tot ist, können wir nie sicher sein, ob Maxim die Wahrheit sagt oder nicht. Als Leser müssen wir uns auf sein Wort verlassen. Im Laufe des Romans werden die Dinge immer undurchsichtiger. Auch die Justiz kann die Wahrheit nicht herausfinden und der örtliche Richter stuft Rebeccas Tod fälschlicherweise als Selbstmord ein.

Erstaunlicherweise wird der Leser irgendwie manipuliert oder überredet zu glauben, dass der Mord an Rebecca und seine Vertuschung notwendig, ja sogar romantisch seien; dass es ein weitaus schlimmeres Schicksal sei, betrogen zu werden, als eine Frau zu töten. Es ist eine grimmige Neufassung von „Blaubart“, in der der Mörder plötzlich zum Opfer wird, das trotz seiner blutigen Hände bewundert wird.

Es gibt Parallelen zwischen Daphne du Mauriers „Rebecca“ und Charlotte Brontes „Jane Eyre“. Du Maurier scheint generell stark von den Bronte-Schwestern beeinflusst worden zu sein, was sich auch in „Jamaica Inn“ zeigt, einem weiteren Buch du Mauriers, das bereits von Emily Brontes „Sturmhöhe“ inspiriert wurde. Dies mag auch der Grund dafür sein, dass Rebecca unter anderem zur späten Schauerromantik gezählt wird, während der Roman auch auf allen Krimibestenlisten zu finden ist.

Vieles in Rebecca ist jedoch von du Mauriers eigenem Leben inspiriert, insbesondere von ihrer Beziehung zu ihrem Vater. Die Kindheitserinnerungen der Autorin an Menabilly in Cornwall und ihre Besuche auf dem Landsitz Milton Hall der Familie Wentworth-Fitzwilliam scheinen die Inspiration für das berühmte Haus Manderley gewesen zu sein.

Die namenlose Erzählerin wurde als „Eifersuchtsstudie“ nach ihrem eigenen Vorbild konzipiert. So lassen sich mehrere Parallelen zwischen der Beziehung der Erzählerin zu ihrem Ehemann – und zwischen Daphne du Maurier und ihrem eigenen Ehemann Tommy Browning – ziehen. Du Maurier konnte sich freilich nie des Verdachts erwehren, dass ihr Mann sich zu seiner Ex-Frau, der dunkelhaarigen und glamourösen Jan Ricardo, hingezogen fühlte – was sich auch in der Handlung von Rebecca widerspiegelt.

Einer der größten Vorwürfe, denen sich Daphne du Maurier zu Lebzeiten ausgesetzt sah, war der des Plagiats. Nach der Veröffentlichung von Rebecca in Brasilien behauptete der populäre Kritiker Álvaro Lins, du Maurier habe ihr Buch von „A Successora“ der brasilianischen Schriftstellerin Carolina Nabuco inspirieren lassen. Die Ähnlichkeiten in der Handlungsstruktur der beiden Romane sind unübersehbar. Die Autorin Nina Auerbach verstieg sich sogar zu der Behauptung, du Maurier habe ihren Bestseller direkt auf „A Successora“ aufgebaut, nachdem sie die englische Übersetzung gelesen hatte. Daphne du Maurier wies diese Behauptungen jedoch entschieden zurück und bezeichnete die Ähnlichkeiten in der Handlungsstruktur als rein zufällig.

Richtig ist, dass du Maurier sich von den Schwestern Bronte inspirieren ließ, weshalb ihre Fans in der Regel auch zu den Werken von Charlotte und Emily Bronte greifen. Daphne du Maurier veröffentlichte 1938, kurz nach Erscheinen des Romans, Rebecca Notebook and Other Memories. Dieses Buch ist nichts anderes als das Tagebuch, das sie während der Vorbereitung des Romans führte, ein Werk, das von Schriftstellern auf der ganzen Welt sehr geschätzt wird, da es die künstlerische und konzeptuelle Entwicklung der Handlung und der Charaktere des Bestsellers genau wiedergibt.

Für Rebecca-Fans ist es interessant zu wissen, dass die Figur der Mrs. Danvers in Stephen Kings „Sara“ und Jasper Ffordes „Thursday Next“ auftaucht. Rebecca hat im Laufe der Jahre mehrere Fortsetzungen inspiriert, darunter Diane Setterfields „Die dreizehnte Geschichte“ und Sally Beaumans „Rebeccas Geheimnis“. Rebecca war ein Roman, der beinahe zu einem Chiffrierschlüssel geworden wäre, den die Deutschen im Zweiten Weltkrieg benutzen wollten – ein Kunststück, das letztlich nie gelang, das aber in Ken Folletts „Der Schlüssel zu Rebecca“ fiktionalisiert und in Michael Ondaatjes „Der englische Patient“ angedeutet wurde.

Entdecke mehr von Phantastikon

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.