Wie viele herausragende Ikonen ist auch Huckleberry Finn eine zutiefst amerikanische. Die Zeiten, in denen man die Figur halbwegs auch bei uns verstehen konnte, sind anscheinend vorbei, und doch führen seine Spuren durch die gesamte Kultur der westlichen Welt. Seine ursprüngliche Wildheit und Seltsamkeit mag Huck im Laufe der Zeit wohl verloren haben, er hat der heutigen Zeit jedoch mehr zu sagen, als man vermutet.

Ein Jahrhundert voller Filme, Cartoons, Comics, versteckter und weniger versteckter Anleihen in Romanen, sagt vor allem eines aus: wie frei und unschuldig die Kindheit früher war. Aber es gab auch im viktorianischen Amerika Banden, Schulschießereien und die Ängste der Eltern, dass ihre Kinder der gewalttätigen Popkultur ausgeliefert sind. Mark Twain schrieb über all das. Für heutige Eltern, die sich um ihre Kinder und deren Kontakt zu dekadenten Medien sorgen, sich über die Natur oder eine standardisierte Bildung Gedanken machen, ist Huck Finn kein Rückfall in eine unschuldigere Zeit, sondern erinnert sie nur daran, dass die gleichen Debatten seit mehr als einem Jahrhundert stattfinden.

Würde man Mark Twain sagen können, dass sich sein Buch im 20. Jahrhundert 20 Millionen Mal verkaufen würde, würde er sich wahrscheinlich freuen. In den USA war das Buch allerdings Schullektüre, und das hätte ihm weniger behagt. Ganz im Gegenteil brachte er seinen eigenen Kindern das Lesen bei, indem er ihnen verbot, Bücher zu lesen. Damit machte er sie zu einem begehrten und geheimnisvollen Objekt. Huck Finn sollte nie ein staubiger Klassiker werden, und das ist er ja auch nur zum Teil, denn die ganze zeitgenössische Jugendliteratur, angefangen von Harry Potter, wäre ohne Twain gar nicht denkbar.

Trotz seines Status als offizielle amerikanische Ikone ist Huck Finn seit langem ein „inoffizieller“ Akteur der nationalen und internationalen Politik aller Seiten. Mussolini liebte das Buch; Bismarck hatte eine Kopie davon, ebenso wie die Zarin von Russland. Senator Joe McCarthy versuchte, es zu verbieten, indem er sagte, dass es den Süden ungünstig darstelle. Freiheitskämpfer auf der ganzen Welt – vom alten Sowjetblock bis zum Fernen Osten – ließen sich davon inspirieren und fanden in Twains Porträt des Vorkriegsamerikas eine beunruhigende globale Vision davon, wie totalitäre Gesellschaften funktionieren – und wie man sie untergraben kann, damit sie eben nicht mehr so gut funktionieren.

Einer der offensichtlichsten modernen Autoren, in dessen Werk viel von Huckleberry Finn eingeflossen ist, ist Stephen King. Der berühmte Literaturkritiker Kenneth Atchity sagte 1982 bereits, dass, will man das Geheimnis von Kings Erfolg finden, man ihn mit Twain vergleichen muss. Kings Geschichten erschließen die Wurzeln des Mythos, der in all unseren Köpfen verborgen ist.

Um sich Mark Twains Huckleberry Finn zu nähern, sollte man sich bewusst darüber sein, dass man sich etwas wirklich Universellem nähert. Und Atchity sagt, dass man Kings Werk als Teil jener mythopoetischen Tradition betrachten muss, in der Twain laut kritischer Tradition als Vater und Archetyp der amerikanischen Literatur steht.

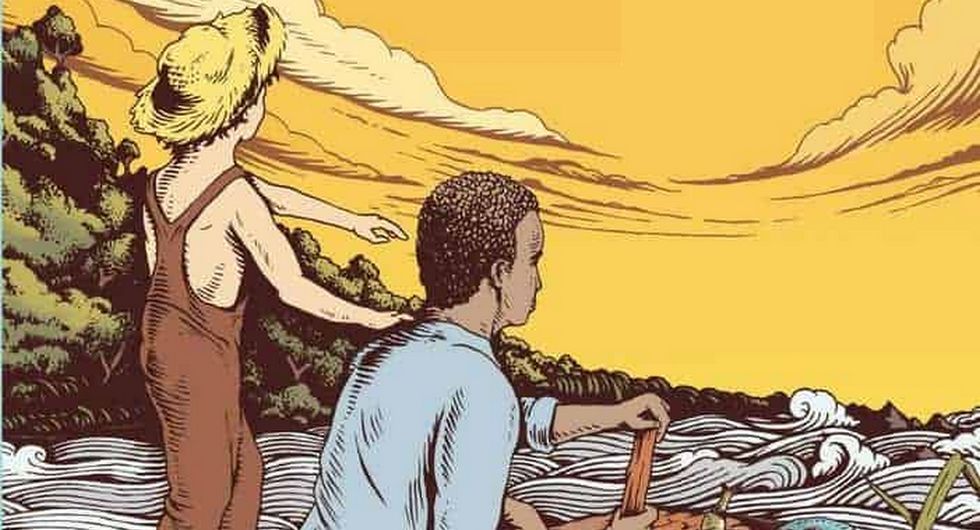

In Die Abenteuer des Huckleberry Finn schildert Mark Twain nicht nur den Ausstieg eines Jungen aus der Zivilgesellschaft, um in der Natur zu leben, sondern auch seine notwendige Rückkehr. Zwar erscheint Hucks Leben am Fluss auf den ersten Blick idyllisch. Da er sich der Aufsicht von Vormund und Vater entzogen hat, kann Huck tun, was er will, und da er außerhalb der gesetzlichen und moralischen Konventionen lebt, freundet sich der Junge mit einem entlaufenen Sklaven an. Als Huck und Jim den Fluss hinuntertreiben, bewundern wir die Unbeschwertheit und den Reiz diese Lebensart viel weniger als das naive moralische Empfinden, das Huck schließlich dazu bringt, lieber verdammt zu sein, anstatt seinen schwarzen Gefährten wieder zu versklaven. Huck verkörpert eindeutig die Güte des natürlichen Mitgefühls. Aber Twain zeigt auch die Grenzen des Mitgefühls auf, denn er zeigt, dass es nicht ausreicht, entweder Hucks oder Jims Freiheit und Leben zu sichern.

Beeindruckt von dem unabhängigen Geist und der findigen Intelligenz, die Huck auf dem Fluss zeigt, sind die Leser oft bestürzt, wenn Huck zu seinen alten Gewohnheiten zurückkehrt und Tom Sawyer sanftmütig folgt, sobald er wieder in die Zivilgesellschaft lebt. War die Freundschaft und Unbeschwertheit von Huck und Jims Leben im „natürlichen Zustand“ nur eine Illusion? Das scheint Twain zu sagen, wenn er zeigt, dass Huck in die Zivilgesellschaft zurückkehren muss, will er Jim wirklich befreien. Bei genauerem Nachdenken wird dem Leser klar, dass der entlaufene Sklave seine Freiheit nicht einfach dadurch sichern kann, dass er den Mississippi hinunter in das Gebiet freier Sklaven treibt. Selbst das weiße Waisenkind Huck erweist sich als unfähig, seine Unabhängigkeit von der Zwangsherrschaft der Erwachsenen zu bewahren, als der „Duke“ und der „Dauphin“ sein Floß besteigen. Huck muss in die Zivilgesellschaft zurückkehren, denn die Gewalt und der Betrug, die die Beziehungen zwischen den Menschen im „Naturzustand“ kennzeichnen, machen es unmöglich, das Recht auf Leben, Freiheit, Eigentum oder das Streben nach Glück außerhalb des Schutzes des Gesetzes zu sichern. Jim erlangt zwar am Ende des Romans seine Freiheit, aber er tut dies durch das Wirken zweier Kräfte, die Huck verachtet – Religion (in Form von Miss Watsons Gewissen) und Gesetz (in Form ihres Testaments).

Das Ende des Romans einfach abzutun, wäre also ein Verkennen von Twains Ironie. In diesem Buch erscheint diese Ironie in der Tat in zwei Formen. Erstens: Twain verstellt sich. Er erzählt die Geschichte nicht selbst; er überlässt es Huck, der selbst ein problematischer oder ironischer Erzähler ist. Zum anderen ist die Handlung selbst eindeutig ironisch. Wenn es darum geht, Jim zu befreien, und Jim eigentlich die ganze Zeit frei war, dann sind Hucks „Abenteuer“, einschließlich seiner berühmten Kämpfe mit seinem „Gewissen“, ebenso irrelevant wie wirkungslos. Am Ende der Geschichte können wir nicht anders als zu fragen, was der Sinn der Geschichte tatsächlich ist.

Huck stellt sich am Anfang seiner Erzählung vor und weist auf den Unterschied zwischen Figur und Schöpfer hin: „Ihr wisst nichts von mir, ohne ein Buch namens ‚Die Abenteuer von Tom Sawyer‘ gelesen zu haben, aber das macht nichts. Dieses Buch wurde von Mr. Mark Twain gemacht, und er hat hauptsächlich die Wahrheit gesagt. Es gab Dinge, die er etwas übertrieben hat, aber meistens sagte er die Wahrheit“ (S. 3). Wo Twain explizit unter einem Pseudonym schreibt, und so offensichtlich kunstvoll ist, scheint sein Erzähler, ein ungebildeter, ziemlich naiver Junge, ganz und gar wahrheitsgemäß zu sein. Obwohl wir sehen, wie Huck eine Reihe von falschen Identitäten annimmt, indem er immer wieder entsprechenden „Geschichten“ auf dem Fluss erzählt, glauben wir, dass er seine innersten Gedanken mit uns teilt, weil er seine Fehler „gesteht“.

Im Originalmanuskript ging Hucks Konfrontation mit den Sklavenjägern ein Vorfall voraus, den Twain auf Drängen seines Verlegers nachträglich gekürzt hat, um Huck Finn als Zusatz zu „Tom Sawyers Abenteuer“ besser in Szene setzen zu können. Die Herausgeber haben diesen Vorfall, der für die Rolle des Erzählers Huck besonders relevant ist, erst 1985 wiederhergestellt. In diesem restaurierten Teil erzählt der Flößer Ed die Geschichte von Dick Allbright neu, um seine Mitmenschen zu unterhalten. Dicks Geschichte ist eine Tarnung oder Lüge, die zu einem Geständnis wird, als die Wahrheit über das „gespenstische“ Fass endlich aufgedeckt wird. Als der Kapitän des Floßes das Fass an Bord holt, gibt Dick zu, dass das tote Baby, das sie darin finden, seins ist; er hat es „versehentlich“ getötet, wie er behauptet, und springt über Bord. Wie Dick unterdrückt auch Huck eine zentrale Information – nämlich dass Jim tatsächlich die ganze Zeit frei war, um erst am Ende seiner Geschichte und dann von Tom Sawyer enthüllt zu werden. Und wie Dick erklärt auch Huck abschließend seine Absicht, zu entkommen. Wo Dick aufgrund der Beweise verurteilt wurde, wird Huck jedoch schließlich entlastet. Warum, so fragen wir uns, erzählt Huck seine Geschichte und „gesteht“?

Bei näherem Nachdenken erkennen wir, dass Huck seine Geschichte aus dem gleichen Grund erzählt, aus dem sein „respektabler“ Freund Tom Sawyer sich bereit erklärt, bei der Befreiung von Jim zu helfen. (Indem sich Huck am Ende des Romans als Tom verkleidet, zeigt Twain, dass die beiden Jungen in gewisser Hinsicht grundsätzlich austauschbar sind). Da Jim bereits frei ist, haben die Jungs eigentlich nichts Illegales getan. Huck gesteht also mit seiner Geschichte nicht wirklich ein Verbrechen, sondern versucht vielmehr den guten Bürgern von St. Petersburg zu zeigen, dass seine „Abenteuer“ wirklich nur Beispiele für „unschuldige“ jugendliche Scherze sind. Wenn er nicht durch das Schreiben Ruhm und Reichtum erlangt, so wird Huck zumindest die Eltern davon überzeugen, dass es für ihre Söhne nicht gefährlich ist, mit ihm zu spielen. (Wenn wir Hucks Vorschlag in seiner Einleitung folgen und uns auf „Tom Sawyers Abenteuer“ beziehen, entdecken wir, dass es allen Jungen in St. Petersburg verboten war, mit Huck zu verkehren).

Als Huck zum ersten Mal die Zivilgesellschaft verließ, rebellierte er, wie wir uns erinnern, nicht aus Prinzip gegen sie. Im Gegenteil, wir sehen auf dem Fluss, dass er die konventionellen Standards von Recht und Unrecht (einschließlich der Sklaverei) voll akzeptiert. Er läuft immer wieder weg, weil er konventionelle Zwänge unangenehm findet. Aber, wie wir auch immer wieder sehen, schätzt er Gemeinschaft mehr als seinen körperlichen Komfort und seine Unbeschwertheit. Anstatt weiterhin alleine den Fluss hinunter zu treiben, kehrt Huck daher in die Zivilgesellschaft zurück, um seinen Freund Jim zu befreien. Schon zu Beginn des Romans vor die Wahl gestellt, dem Leben der starren Sitten und Moral bei der Witwe Douglas zu entfliehen oder sich Tom Sawyers Bande anzuschließen, kommt Huck zurück. Huck will nicht nur den unbequemen Zwängen der Zivilgesellschaft entkommen. Er will auch Mitglied einer Gesellschaft sein, wenn auch hauptsächlich zu seinen eigenen Bedingungen.

Twain grenzt sich von seinem Erzähler gleich zu Beginn des Romans explizit ab, indem er der Geschichte sowohl einen „Hinweis“ als auch eine „Erklärung“ des „Autors“ voranstellt. In der „Erklärung“ betont er die Präzision, mit der er die verschiedenen Dialekte wiedergegeben hat, und in der „Notiz“ warnt er: „Personen, die versuchen, ein Motiv in dieser Erzählung zu finden, werden strafrechtlich verfolgt; Personen, die versuchen, eine Moral in ihr zu finden, werden verbannt; Personen, die versuchen, eine Handlung in ihr zu finden, werden erschossen.“

Haben Die Abenteuer des Huckleberry Finn nun eine implizite, wenn auch nicht explizite Moral in der Geschichte? Als Ganzes betrachtet, scheint Twains Darstellung des Lebens im „Naturzustand“ eine eindringliche Bestätigung der „selbstverständlichen Wahrheiten“ der Unabhängigkeitserklärung zu sein – vor allem, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Jims Sorge um die Integrität seiner Familie, seine Bereitschaft, Leib und Leben zu riskieren, um als freier Mann zu leben, und seine Hingabe an seine jungen weißen Freunde zeigen, dass der schwarze Sklave der gleiche, wenn nicht sogar der bessere aller im Buch dargestellten Weißen ist. Die Sklaverei beruht eindeutig auf Gewalt und Konvention, sie ist naturwidrig und schlichtweg falsch. Alle Menschen können von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet werden, aber um diese Rechte zu sichern, müssen sie Regierungen einsetzen. Weder Jim noch Huck (noch die Erben der Wilks oder irgendjemand anderes in dem Roman) können entweder Leben oder Eigentum vor den Machenschaften anderer sichern, außer durch die Vermittlung des Gesetzes. Wenn diese Gesetze Leben und Freiheit nicht sichern können, haben Männer wie Jim das Recht, sie zu ändern und abzuschaffen“, das heißt, zu rebellieren. Die Herrschaft des Rechts ist wichtig, aber ohne das Gefühl für die natürliche Güte des menschlichen Lebens, das Huck so mächtig vertritt, wird das Gesetz ungerecht sein.

Andererseits zeigt Twain auch, dass die Amerikaner, wie Huck, ihre eigenen politischen Prinzipien nicht verstehen. Zum Beispiel haben sie nach der Revolution weiterhin Sklaven gehalten. Diese Prinzipien nicht verstehend, betrachten die meisten Amerikaner die Regierung im Wesentlichen als eine Einschränkung ihrer Freiheit durch Gewalt. Die Amerikaner verstehen die Prinzipien, auf denen ihre Regierung beruht, nicht, wie Twain weiter in der Darstellung seiner beiden berühmtesten, durch und durch „amerikanischen Charaktere“ zeigt, weil diese Prinzipien nicht ganz der menschlichen Natur entsprechen. Von Natur aus betrachten sich die Menschen nicht als gleichwertig; wie Tom Sawyer würden sie lieber so tun, als wären sie besser. Sie sind auch nicht geeignet, sich einem Gesellschaftsvertrag anzuschließen, in dem sie ihre natürliche Freiheit aufgeben, um Frieden und Wohlstand zu sichern. Wie Huck würden sie lieber weiterhin versuchen, sich den konventionellen Zwängen zu entziehen.

Entdecke mehr von Phantastikon

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.