Es gibt Filme und Serien, die pumpen die Erwartungshaltung von Beginn an über jeden erwartbaren Horizont. Die meisten ambitionierten Werke – und das trifft ebenso auf Literatur zu – scheitern, wenn sie scheitern, am Ende. True Detective 1 scheitert nicht wirklich, aber die letzte Folge der Mini-Serie hält der unglaublichen Dichte nicht stand, was wirklich schade ist, denn bis dahin hat man nicht weniger als das Beste, was eine Mystery-Serie überhaupt aufs Parkett bringen kann vor Augen. Nicht weniger als eine Sensation.

Die Storyline, die sich an das moderne Erzählen durch Verschachtelung hält, die erzeugte, dichte Atmosphäre, die Wahl der Musik, sowie die fabelhafte Leistung der beiden Hauptdarsteller (Woody Harrelson, Matthew McConaughey) sind in der Summe nicht weniger als perfekt.

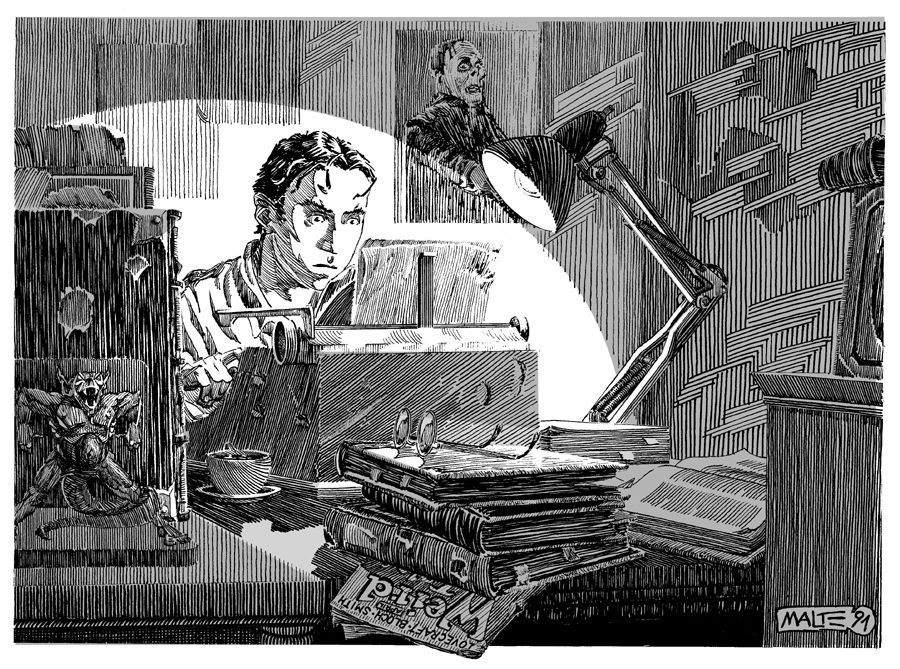

Was jedoch wenige Film-und Serienfans auf dem Schirm haben dürften, ist der sich auf der Höhe der Zeit befindliche philosophische Nihilismus, der die Serie durchweht, namentlich in der Figur des Rust Cohle, eine Rolle, die McConaughey kongenial in Szene setzt. Dieser philosophische Charakter, der sich in den Dialogen, die Rust und Marty miteinander führen, niederschlägt, stammt zu einem nicht unbeträchtlichen Teil von Thomas Ligotti, und zwar aus The Conspiracy against the Human Race. Aber nicht nur. Pizzolatto hat sich, vor allem, was den Begriff Carcosa angeht, auch bei Robert W. Chambers bedient. Carcosa taucht in dieser Sammlung von Kurzgeschichten als ein mysteriöser Ort auf, geht aber auf Ambrose Bierce zurück, der neben Poe und Lovecraft als die dritte Kraft der klassischen amerikanischen Horrorautoren gilt. Bierce hatte die südfranzösische Stadt Carcassonne zu Carcosa umfunktioniert. In der Geschichte An Inhabitant of Carcosa erwacht ein Mann aus dem altertümlichen Carcosa aus einem von einer Krankheit ausgelösten Schlaf und findet sich in einer unwirtlichen Wildnis wieder.