Die viktorianische Alchemie des Oscar de Muriel

Es dürfte allgemein unter Kennern als ausgeschlossen gelten, Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes auch nur ansatzweise nahe zu kommen. Dieser Kanon ist gesetzt wie die Frage nach der Nummer 1 der Rockgitarristen, die immer nur von Jimi Hendrix belegt werden kann. Zu seiner Zeit musste sich Doyle, der seine Figur noch nicht einmal leiden konnte, über Konkurrenz auch keine Sorgen machen. Poe war schließlich tot, dem Mann, dem er vielleicht nicht alles, aber doch vieles zu verdanken hatte. Manche Schreiber mögen es für literarische Nostalgie halten, dass sich heute Autoren und Autorinnen auf der ganzen Welt um die viktorianische Zeit verdient machen. Die Qualität ist selbstredend eine ganz andere Sache. Die Quellen der Kriminal- und Schauerliteratur liegen genau hier und nicht etwa in den sintflutartig skizzierten Fernsehkrimis oder True Crime-Perversionen mit elend billigen Titelbildern, auf denen man stets nur den Rücken einer Person zu sehen bekommt, weil die Verlage gar keine Zeit haben, sich den Inhalt genauer anzuschauen und ihnen ihr Produkt ohnehin völlig egal ist.

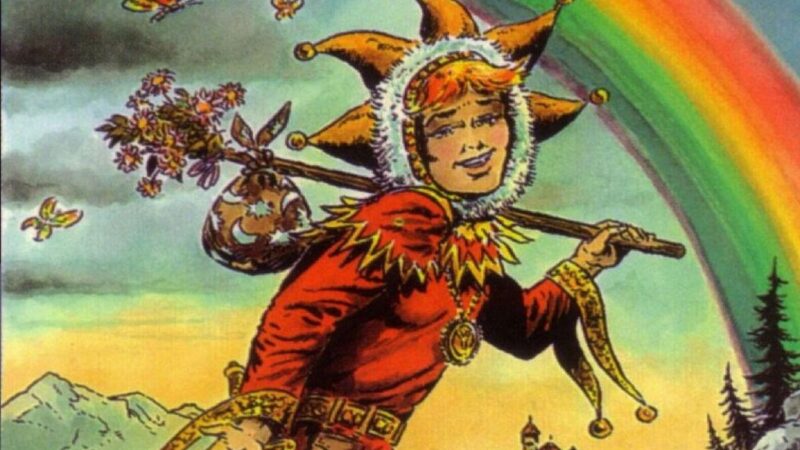

Scherenschnitte

Bei Oscar de Muriels Buchserie bekommen wir jedoch Scherenschnitte. Die mögen zunächst nicht besonders reizvoll erscheinen. Vergessen wir aber nicht, dass Scherenschnitte während der viktorianischen Ära extrem populär waren, namentlich als schnelle, erschwingliche Methode, Porträts von geliebten Menschen zu erstellen. Da die Frey & McGray-Reihe im Jahr 1888 beginnt, befinden wir uns genau in dieser Übergangszeit – Silhouetten waren noch im kulturellen Gedächtnis, aber bereits im Niedergang begriffen. Das verleiht den Covern eine nostalgische, leicht melancholische Note, die dann auch perfekt zur gotischen Atmosphäre der Bücher passt.

Es gibt Autoren, deren Biografie sich wie ein Laborprotokoll des Unwahrscheinlichen liest. Oscar de Muriel, 1983 in Mexiko-Stadt geboren – ausgerechnet in jenem Gebäude, in dem sich heute das Ripleys Believe it or Not Museum befindet – ist einer von ihnen. Er ist promovierter Chemieingenieur, Geigenspieler, Übersetzer und schließlich Chronist viktorianischer Verbrechen geworden. Heute (ich nehme an, dass er es heute noch tut) pendelt der Autor zwischen Manchester und Mexiko-Stadt, aber sein literarisches Schaffen entsteht in einem Gartenschuppen im Norden Englands.

Der Geist von Edinburgh

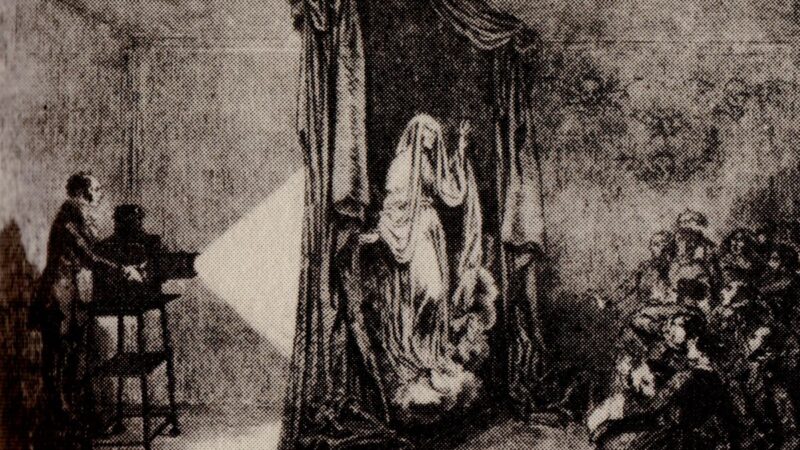

Die Idee zu Nine-Nails McGray kam ihm beim Pizzaessen mit Freunden, und Edinburgh, das er bei mehreren Besuchen kennenlernte, erwies sich als die perfekte Kulisse für seine Geschichten. Die schottische Hauptstadt des Jahres 1888 – ein Jahr nach den Whitechapel-Morden des Rippers – wird bei de Muriel zu einem Ort, wo Nebel nicht nur die Gassen verhüllt, sondern auch die Grenze zwischen Vernunft und Aberglauben, zwischen Wissenschaft und Okkultismus.

Die Reihe beginnt 2015 mit „The Strings of Murder“ (Die Schatten von Edinburgh), in dem der kultivierte Londoner Inspector Ian Percival Frey nach Edinburgh zwangsversetzt wird – für ihn eine wahre Strafe. Dort trifft er auf Detective Adolphus „Nine-Nails“ McGray, einen Mann, der seinen Spitznamen einer familiären Tragödie verdankt: dem Verlust eines Fingers. Der Spitzname wurde inspiriert von Antonio López de Santa Anna, einer absurden Figur der mexikanischen Geschichte, der im 19. Jahrhundert ein Bein in der Schlacht verlor und Quince Uñas (Fünfzehn Nägel) genannt wurde. Aus diesem dunklen Echo der Geschichte gebiert de Muriel seinen unkonventionellen Helden.

Das ungleiche Paar

McGray ist alles, was Frey verabscheut: ungehobelt, abergläubisch, impulsiv. Der Schotte leitet die geheime Abteilung „Kommission zur Aufklärung ungelöster Fälle mit mutmaßlichem Bezug zu Sonderbarem und Geisterhaften“ – eine Bezeichnung, die bereits das Programm der Serie offenlegt. McGrays tragische Vergangenheit hat ihn zum Aberglauben getrieben, seine Schwester Amy, die ihre Eltern ermordete und seitdem in einer Irrenanstalt eingesperrt ist, bildet den emotionalen Kern vieler Handlungsstränge.

Frey hingegen ist der Mann der Vernunft, der wissenschaftlichen Methode, der steifen viktorianischen Etikette. Die Chemie zwischen diesen beiden Gegensätzen, ihr wortgewandtes Geplänkel, ihre gegenseitige Geringschätzung, die langsam in Respekt übergeht, macht den Reiz der Serie aus.

Zwischen Rationalität und Dunkelheit

Ian Rankin, der Großmeister des schottischen Krimis, bezeichnet die Bücher als „richtiggehend unheimlich und gotisch“, und die New York Times lobt sie als „enorm unterhaltsame viktorianische Mysterien“. Was die Reihe auszeichnet, ist ihre Balance: De Muriel schreibt keine reinen Geistergeschichten, aber auch keine nüchternen Whodunits. Er operiert in der Grauzone, wo der Aberglaube des 19. Jahrhunderts auf die aufkommende forensische Wissenschaft trifft, wo keltische Mythen und medizinische Erkenntnisse kollidieren.

In „A Fever of the Blood“ (Der Fluch von Pendle Hill) jagt das ungleiche Duo einen Mörder durch das winterliche England bis zum Pendle Hill, der Heimat der berüchtigten Lancashire-Hexen. In „A Mask of Shadows“ (Die Todesfee der Grindlay Street) kreuzen sich ihre Wege mit Henry Irving, Ellen Terry und einem gewissen Bram Stoker, dessen „Dracula“ gerade entsteht. In „Loch of the Dead“ (Im Bann der Fledermausinsel) führt die Suche nach einer Heilung für McGrays Schwester zum nebelverhangenen Loch Maree in den Highlands, zu einer von Fledermäusen befallenen Insel und alten druidischen Gräbern.

Die chemische Formel des Erfolgs

Crime Review fasst es treffend zusammen: Es ist de Muriels Mischung aus Realität und Imagination, aus Horror, Geschichte, Musik, Wissenschaft und Humor, die Frey und McGray zu zwei der originellsten und unterhaltsamsten Detektive macht, die man in der historischen Kriminalliteratur finden kann. Der Chemiker de Muriel hat hier tatsächlich eine literarische Verbindung geschaffen, die funktioniert: Die gotische Atmosphäre Edinburghs, die präzise recherchierten historischen Details, die übernatürlichen Elemente, die nie ganz aufgelöst werden, und die zutiefst menschlichen Charaktere mit ihren Traumata und Obsessionen.

Die Reihe umfasst mittlerweile sieben Bände, der letzte – „The Sign of the Devil“ (Der Teufel von Dundee) – erschien 2022. Seitdem schweigt de Muriel. Bisher gibt es keine Ankündigung eines achten Bandes. Vielleicht brütet der Autor in seinem Gartenschuppen über neuen Mysterien, vielleicht hat er, wie Frey und McGray selbst, erkannt, dass manche Geschichten ein Ende brauchen.

Ein mexikanischer Blick auf Schottland

Was de Muriels Bücher ebenfalls aus dem Pfuhl heraushebt, ist dieser postkoloniale Blick eines mexikanischen Autors auf das viktorianische Großbritannien. Er ist selbst Geiger, und die Musik durchzieht seine Romane wie ein roter Faden – oder wie die Saiten jener verfluchten Geige in „The Strings of Murder“. Als Chemiker bringt er wissenschaftliche Präzision in seine Plots. Als Mexikaner, der im England der Gegenwart lebt, schreibt er über das England der Vergangenheit mit dem notwendigen Abstand, um sowohl die Faszination als auch die Abgründe zu sehen.

In einer Zeit, in der der historische Krimi oft entweder zu gemütlichem Cosy Crime oder zu düsterem True Crime tendiert, schaffen es de Muriels Bücher, beides zu sein und keines von beidem. Sie sind verdammt atmosphärisch und unheimlich, ohne Horror zu sein. Sie sind komisch, ohne ihren Ernst zu verlieren. Sie sind historisch akkurat, ohne belehrend zu wirken. Und sie beweisen, dass ein Chemiker aus Mexiko-Stadt, der in einem Gartenschuppen in Manchester schreibt, genauso gut – wenn nicht besser – das viktorianische Edinburgh zum Leben erwecken kann wie jeder britische Autor.

„Doctor en Ingeniería Química, escritor, violinista y traductor“ – so beschreibt de Muriel sich selbst auf seiner Website. In dieser Aufzählung liegt vielleicht das Geheimnis seines Erfolgs: die Verbindung des scheinbar Unvereinbaren, die Alchemie der Gegensätze. Genau wie Frey und McGray selbst.